住宅宿泊事業(民泊新法)を活用した民泊

2018年に施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」を活用した新しい「宿泊事業」をご提案します。

「宿泊業」へのハードルが低くなり、「民泊事業」への参入が容易になりました。

住宅宿泊事業とは?(民泊新法の概要から市場動向、始め方まで徹底解説)

「住宅宿泊事業法」(通称:民泊新法)平成30年(2018年)6月に施行されました。この法律により個人や法人が所有する住宅を宿泊施設として提供できるようになりました。

住宅宿泊事業が注目されるようになった背景:2008年頃から世界的に普及した「Airbnb」や「Booking.com」などの海外宿泊予約プラットフォームの台頭があります。

また、日本国内でも「楽天トラベル」や「じゃらん」など、オンライン宿泊予約サイトの普及が急速に進みました。

これらの影響で訪日外国人観光客(インバウンド)が急増し、特に都市部や観光地では宿泊施設不足が深刻な課題となりました。

そこで政府は、「住宅宿泊事業法」を制定し、民泊を合法化すると同時にトラブルを防止するためのルールを整備しました。主な規定には以下のものがあります。

- 事業者は営業開始前に自治体への届出が必要

- 営業日数は年間180日以内と制限

- 消防設備の設置や宿泊者名簿の適切な管理など、安全性確保の義務化

これにより、無許可営業によるトラブルや近隣住民への影響が軽減され、安全に民泊事業を運営できる環境が整いました。

現在では、都市部の高収益な事業としてだけではなく、地方の空き家活用や観光地における地域活性化の手段としても民泊が活用されています。民泊は地方創生や地域観光業の振興に貢献する可能性が高く、今後も持続的な市場成長が期待されています。

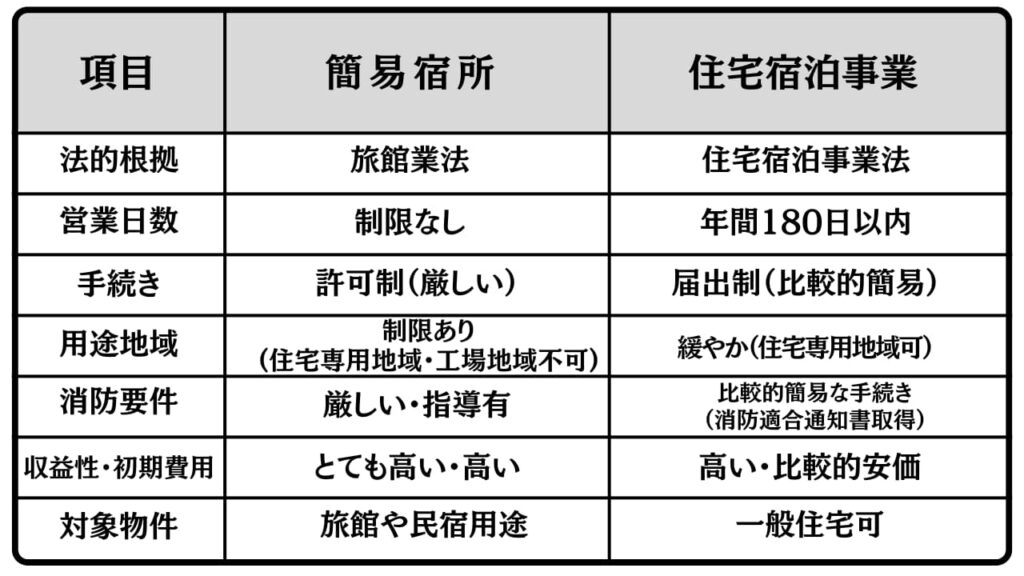

「民泊」をするなら「簡易宿所」、「住宅宿泊事業」どっちがいいの?

違いは?

・「旅館業法」に基づく許可制の民泊が「簡易宿所」。

・「住宅宿泊事業法」に基づく届出制の民泊が「住宅宿泊事業」。

詳しい違いは表を参考にしていただければと思いますが、基本的に私たちは「住宅宿泊事業」での「民泊経営」を提案しています。

その理由は大きく分けて3つあります。

住宅宿泊事業を進めるワケ

①手続きが安易

旅館業法に基づく「簡易宿所」は厳しい基準や行政の許可が必要ですが、住宅宿泊事業は自治体への届出のみで営業可能です。

②初期投資を抑えられる

防火改修工事などを行う必要がある「簡易宿所」には、許可が下りるまでに多額の初期費用が必要です。しかし、住宅宿泊事業は既存の住宅を活用でき、比較的低コストで始められます。

③住宅が存在するエリアで行える

「住宅」を宿泊事業に使うため、「住居専用地域」でも営業可能です。

年間180日の営業で、「簡易宿所」より収益が取れるのか?

「民泊」を運営するうえで気になるのが「収益」が取れるのか?という疑問です。

・「簡易宿所」は営業日数の制限はありません(365日)。

・「住宅宿泊事業」は年間180日の制限(4/1~翌3/31まで)

これだけ見ると初期費用をかけてでも年中営業できる「簡易宿所」を選択したほうが良いと思います。

しかし、大事なのはその客室の「稼働率」をどこまで上げるか?だと私たちは考えます。以下がその理由です。

【実際の宿泊業の稼働率】

観光庁「宿泊旅行統計調査」を見ると、2024年9月の客室稼働率は62.0%である。(観光庁HP:宿泊旅行統計調査より引用)

客室稼働率=販売した客室数/提供可能な客室数×100(%)

という計算式で割り出せます。「簡易宿所(いわゆる民泊含む)」の全国平均は2024年9月度の客室稼働率は32.1%です。

これはつまり「簡易宿所」の稼働日数は、一カ月で約10日程度となっています。

ということは、住宅宿泊事業の「180日ルール」を考慮しても、「簡易宿所」の稼働率を補えると考えられます。

その為、わざわざ消防署や保健所の立ち入り検査や防火ルールが厳しい「簡易宿所」の許可を取らなくても「住宅宿泊事業」という比較的簡易に届出が受理される経営形態を選んだほうが投資回収率がよいのではないか?というのが私たちの結論です。

もしもの時に戻すことの必要性

「民泊.hub in 九州」を運営している私たちは、不動産関係者が多いです。その点を踏まえて、民泊を始める方々に必ず理解してもらうことがあります。

それは「もしもうまくいかなかった時に元に戻せるか?」です。

私達は「民泊運営」がうまくいかなかった場合にどうするか?を考える必要があると思っています。

仮にそうなったときに「長期賃貸物件」としての運用や、売却の容易さを考える必要性があります。

実は、旅館業法の「簡易宿所」扱いだと、「用途変更」を行う必要があります。これはつまり登記を変更する必要性があるということです。

また、開業までの工事費用や許可取得等が必要であり、費用は住宅宿泊事業の約2~3倍程度かかることもあります。

その費用の回収まで考えると、本格的に宿泊業を運営したいという方や、一年365日ゲストを宿泊させたいと考える方以外、あまりメリットがありません。

しかし、「住宅宿泊事業」だと、やめる場合は、届出を取り下げるだけで元に戻せます。

だからこそ私たちは、初期費用を抑え易く、もしもの時も撤退しやすい「住宅宿泊事業」での民泊運営を私たちはオススメしています。

もちろん、「民泊」を始める際の事業計画や現地調査・収益シミュレーションでのお客様のフォローは欠かしません。

ぜひお気軽にご相談ください。